22.01.2026.

Das Buch „99 und 1“ von Volodymyr Chayka ist das Resultat einer besonderen Synthese: Es vereint fundierte theologischeund exegetische Einsichten mit der jahrzehntelangen Seelsorgeerfahrungeines Erzpriesters und nunmehr Bischofs, der in Deutschland orthodoxen Gläubigen aus der Ukraine – in den letzten Jahren überwiegend vor demKrieg Geflohenen – dient. Die Gedanken Chaykas gruppieren sich dabei um das bekannte biblische Gleichnis vom verlorenen Schaf (Lukas 15,3–7) und stellen dieses in einen modernen Kontext. Chayka gelingt es in seinem Werk, die vertraute Geschichte als radikales Manifest göttlicher Liebe und zugleich als Matrix zum Verständnis theologischer Fragen und Probleme zu interpretieren. Liest man das Inhaltsverzeichnis hat man zunächst eventuell den Eindruck, hier würden verschiedene Themen etwas zusammenhanglos aneinandergereiht, doch während der Lektüre des Buches erkennt man immer deutlicher die innere Kohärenz, den „roten Faden“.

Die „1“ im Buchtitel steht für jeden Menschen, der sich in einer sozialen oder spirituellen Krise oder Suche befindet. Chayka fordert die Leser dazu auf, die Perspektive dieses „Einzelnen“ (im Sinne Søren Kierkegaards)einzunehmen. Von Anfang an schwingt hier auch die Suche nach einer Kirche mit, die bereit ist, die theologische und materielle Sicherheit der „99“ zu riskieren, um dem einen Individuum nachzugehen. Es leuchtet ein, dass die orthodoxe Kirche – die in der westeuropäischen und deutschen Diaspora eine vergleichsweise pekuniär arme und wenig privilegierte Gemeinschaft darstellt – besonders prädestiniert ist, in der Seelsorge neue Wege zu wagen. Die Reflexionen von Volodymyr Chayka sind ein leidenschaftlicher Aufruf zur Empathie und zur Neuentdeckung des Kerns christlicher Pastoral. Es ist keinesfalls ein in erster Linie „theoretisches“ Buch, sondern eine Einladung zum Handeln, die – besonders in Zeiten, in denen Massen sowohl die römisch-katholische als auch die evangelische Kirche verlassen – an Relevanz gewinnt. Für Chayka ist die Kirche dort „auf ein falsches Gleis geraten“, wo sie aufgehört hat, das Risiko der Liebe (wie der Hirte, der die 99 verlässt) einzugehen, und stattdessen anfing, sich zu institutionalisieren und zu verteidigen. Der Autor plädiert daher für eine Rückkehr zur „Quelle“, dem „Herz und eine Seele“ (Apostelgeschichte 4, 32) der Urgemeinde, um diesen historischen Irrweg zu korrigieren (vgl. S. 61 – 82). Dabei sieht Chayka – und das ist für einen orthodoxen Theologen ungewöhnlich – bereits in der sogenannten Konstantinische Wende erste Fehlentwicklungen (vgl. S. 84 – 101), den „Wendepunkt im Leben der christlichen Gemeinschaft“ (S. 85). Er interpretiert die „Symphonie“ (vgl. S. 89ff.) zwischen Kirche und Staat unter dem ersten christlichen Kaiser als den Moment, in dem die Kirche das Prinzip des „Hirtendienstes“ (das Suchen des verlorenen Schafes) gegen das Prinzip der imperialen Herrschaft eintauschte. Die Kirche wurde von einer verfolgten Minderheit zu einer Machtinstitution. Die biblische Erzählung von den „Gottessöhne und Menschentöchtern“ wird hier konsequent zum Symbol (vgl. S. 169 – 171): Die göttliche Wahrheit (Gottessöhne) vermählte sich mit der weltlichen Macht (Menschentöchter), es kam zur „Vermischung von Göttlichem und Menschlichem“ (S. 171), was zur Entstehung einer „hybriden“ Kirche, führte, die oft mehr den Interessen des Imperiums als dem Evangelium diente. In diesem Zusammenhang übt Volodymyr Chayka scharfe Kritik an Klerikalismus und kirchlichem Reichtum, die sich zwischen Gott und die Menschen schieben. Anstatt wie der Hirte im Gleichnis das verlorene Schaf (die „1“) zu suchen, tendiert ein klerikales System dazu, die Gläubigen (die „99“) zu kontrollieren (vgl. S. 95 – 97). Chayka sieht darin eine Form von spirituellem Hochmut „durch die Versuchung des Herrschens“ (S. 97). Kirchlicher Reichtum wird zudem zum Hindernis für die Nachfolge, da er die Kirche an weltliche Machtstrukturen bindet und sie unbeweglich macht. Ähnlich wie Papst Benedikt XVI. plädiert Chayka daher für eine „Entweltlichung“ der Kirche. In seiner Vision einer erneuerten Kirche ist die finanzielle Armut der Institution die Voraussetzung für die Verwirklichung der „Worte Christi über das Dienen“ (S. 98). Mit der staatlichen Anerkennung durch Konstantin begann nach Chayka aber auch eine allmähliche Ausgrenzung von „Häretikern“ in den Vordergrund zu treten – ein Weg, der direkt in die späteren Tragödien der Kirchenspaltungen führte. Die „Anathema“ der Konzilien atmen etwas von der Schärfe der „Fluchpsalmen“, in denen Chayka „eine Sammlung menschlicher Gebete“ sieht, „die das gesamte Spektrum menschlicher Emotionen widerspiegeln“ (S. 168). Zum Prinzip von Theologie und Kirche hätten diese Sprache niemals werden dürfen. Ab dem Zeitpunkt, an dem die Kirche statt der Haltung der Liebe und des Suchens anfing, das „Anathema“ gegen Abweichler und „Sünder“ zu schleudern, verlor sie ihre werbende Kraft. Chayka plädiert dafür, die oft aggressive oder zumindest lieblose theologische und kirchliche Rhetorik der Vergangenheit abzulegen, um wahre Ökumene möglich zu machen. Der Autor erinnert in diesem Zusammenhang an das Schicksal der Propheten und zieht Parallelen zu Theologen, „die zu Objekten von Kontroversen“ (S. 132) wurden. Die Kirche neigt dazu, alles Unbequeme als Häresie zu brandmarken. Dabei übersah und übersieht sie oft, dass gerade in diesen kontroversen Stimmen eine Prophetie am Werk ist, die eine wichtige philosophische oder theologische Frage stellt. Im Sinne der Rehabilitation des Suchens plädiert Chayka dafür, Theologen wie Origenes (vgl. S. 262f.) oder moderne Denker, die wegen ihrer abweichenden Position angefeindet wurden, neu zu lesen, denn man dürfe „nicht die Tiefe der Frage selbst ignorieren“ (S. 263).

Als negatives Beispiel dient Chayka dabei auch die Geschichte seiner eigenen Kirche. Minutiös demonstriert er – sich hier unter anderem auf die Forschungen der ukrainischen Historikerin Iryna Preslovska berufend –, wie auch klerikales Machtgebaren die „Tragödie der Kirche von Kyiv“ prägten (vgl. S. 138 – 156). „Aber selbst wenn wir alle historischen Details beiseitelassen, bleibt eine einfache, evangelische Frage an alle Teilnehmer dieses jahrhundertealten Dramas: Wo ist hier Christus? Wo ist hier sein Gebot der Liebe (Lk 6,31)?“

Auch die Jahrhunderte lange „Rechtfertigung patriarchalischer Strukturen“ (S. 167) in Kirche und Welt hat nach Chayka in frühen theologischen Fehlentwicklungen ihre Wurzeln, zumal „Christus selbst durch seine Haltung Frauen gegenüber radikal mit den Stereotypen seiner Zeit“ (S. 168) brach. Für Chayka ist neben Misogynie die jahrhundertelange Akzeptanz oder Rechtfertigung der Sklaverei durch christliche Kirchen und Theologen der radikalste Bruch mit der Lehre Christi (vgl. S. 165 – 167). Er deutet nicht nur die Unfähigkeit der Kirche, die Sklaverei frühzeitig und konsequent abzuschaffen, als Folge der „Konstantinischen Wende“, sondern auch jede kirchliche Rechtfertigung von Gewalt und Krieg mit Hilfe selektiv ausgesuchter Bibelstellen. Für Volodymyr Chayka ist die Gewalt in den biblischen Erzählungen ein realistisches Abbild einer Menschheit, die von der Quelle der Liebe getrennt ist. Gott „diktiert“ oder will diese Gewalt nicht, er lässt sich aber auf die Geschichte eines gewalttätigen Volkes ein, um es schrittweise aus der destruktiven Logik herauszuführen. Der Autor interpretiert die Bibel als pädagogischen Prozess. Die drastischen Gewaltdarstellungen dienen dazu, die zerstörerische Konsequenz der Sünde aufzuzeigen. Die Gewalt wird im Evangelium schließlich als das identifiziert, was durch Christus überwunden werden muss. Die Darstellung von Gewalt in der Bibel ist folglich als Warnung zu verstehen vor dem, wozu der Mensch ohne die Theosis in Christus fähig ist. „Letztlich dienen diese schrecklichen Geschichten einem tiefen pädagogischen Zweck. Sie sind der dunkle Hintergrund, auf dem das Taborlicht des Evangeliums Christi umso heller leuchtet.“ (S. 172)

Chayka folgt in seinem moraltheologischen Verständnis von „Sünde“ dabei zwar der Theologie und Tradition der Orthodoxen Kirche, verbindet sie aber mit originellen religionspädagogischen und pastoralen Ansätzen. Sünde ist in der Orthodoxie eher eine „Krankheit“ des Geistes oder ein existenzieller Bruch, sie wird weniger als „juristische Schuld“ (S. 224) begriffen. Auch hier schließt sich der Kreis zum Buchtitel: das „eine“ verlorene Schaf ist nicht aus Rebellion und Trotz weggelaufen, sondern weil es auf der Suche nach „Weide und Wasser“ den Weg verloren hat. Die „Erbsünde“ ist für Chayka dieser kollektive Zustand der Orientierungslosigkeit (vgl. S. 232f.), in dem der Mensch seinen Durst und sein Heimweh nicht mehr erkennt. Statt moralisierend mit dem Zeigefinger zu drohen, appelliert Chayka, die Kraft des Evangeliums zu nutzen, um die so entstandene innere Leere – die „Atmosphäre des fremden Landes“ (S. 233) – zu heilen. Volodymyr Chayka geht in diesem Zusammenhang auch der Frage nach dem Ursprung der menschlichen Seele nach. Freilich nicht im Sinne der scholastischen Alternative von Kreationismus oder Generationismus. Wie in vielen anderen Fragen, welche die westliche Theologie glaubte, beantworten zu können, gilt auch hier: „Das Geheimnis der Seele bleibt ein Geheimnis.“ (S. 265) „Die Seele ist ein unschätzbares Geschenk, ein Funke des göttlichen Hauchs“ (S. 265) – Resultat eines Prozesses, bei dem Gott den Menschen ins Dasein liebt. Das zu verstehen, ist Dogmatik genug. Für die Pastoral ist allein wichtig: Da die Seele ihren Ursprung in Gott hat, trägt sie ein fundamentales „Heimweh“ als „dürstende Suche nach Liebe“ (vgl. S. 228 – 231) in sich. Dieses Heimweh ist der Motor für die Suche nach Liebe, die – wenn sie „tragisch fehlgeleitete Suche“ (S. 228) wird – als Sünde erscheint, aber eigentlich der Klang der „verstimmten Saite“ des Herzens (S. 229) ist. An vielen Stellen seines Buches entwirft Volodymyr Chayka ein zutiefst psychologisches und mitfühlendes Bild der Sünde als „unvollkommener Liebe“ (vgl. S. 229), die zudem eine selbstschädigende Richtung einschlägt. Pastorale Toleranz und Barmherzigkeit folgen als Konsequenz daraus, wobei die Frage, was denn nun konkret sündhaftes Verhalten ist, aus der Bibel nur abgeleitet werden kann, wenn man begreift, dass Gott in ihr durch den jeweils konkreten Bibelautoren mit all seinen Begrenzungen, Emotionen und historisch bedingten Vorstellungen, „unter Verwendung seines Stils, seiner Sprache und seiner Weltanschauung“ (S. 103) spricht. Entsprechende Bibelstellen müssen daher als „dringende Notwendigkeit“ (S. 158) kontextualisiert und historisch-kritisch beleuchtet werden. Im Unterschied dazu erfolgte die bereits angesprochene kirchliche Rechtfertigung der – immer und in jedem auch nur denkbaren Fall sündhaften – Sklaverei oder des Krieges durch eine falsche „Auswahl“ biblischer Texte oder durch Nichtverstehen ihres pädagogischen Charakters im oben genannten Sinne. Dies sind Beispiel dafür, wie der Buchstabe der Schrift gegen den Geist der Inspiration – die Freiheit der Kinder Gottes – ausgespielt wurde. Die Bibel ist nicht als „Regelbuch“ (S. 48) zu lesen, sondern als Zeugnis von der Erfahrung, die Menschen in ihrem Ringen um das sittlich Gute gemacht haben, Irrtümer eingeschlossen. Eines sagt die Bibel aber gewiss: Leid entsteht dort, wo Menschen sich in Freiheit von der Liebe abkehren. Gott respektierte diese Freiheit von Anfang an, hat aber durch die Inkarnation des Logos therapierend eingegriffen. Für Chayka ist die Antwort auf die geschwächte menschliche Natur und alle menschlichen Irrtümer „das Kommen Christi, sein Leben“ (S. 49), das Gott als Ersatz für unser unvollkommenes Leben angenommen hat. Freilich hätte die Botschaft Jesu die Welt auch konkret und real erlösen und zu einem Ort der Gerechtigkeit und des Friedens machen können (vgl. S. 61 – 65). Durch die Verflechtung mit staatlichen Machtstrukturen, „als die Kirche in die kaiserlichen Paläste einzog“ (S. 112), übernahm sie aber das utilitaristisch-ökonomistische und unsoziale Denken der Welt, anstatt es durch das Evangelium zu transformieren, nicht „als sofortige soziale Revolution“, aber doch allmählich durch „die Veränderung der menschlichen Herzen“ (S. 165). Das dies nicht geschah, ist das historische Versagen der Kirchen.

Für Chayka ist die gesamte Heilige Schrift nur von Christus her – dem guten Hirten des Gleichnisses – richtig zu verstehen. Dazu entwickelt Volodymyr Chayka eine vielleicht provokante Theologie und Theorie der Heiligkeit „außerhalb des Systems“ (s. 112). Er bricht mit der Vorstellung, dass Gnade und Heiligkeit notwendigerweise an die „institutionelle Kirche“ (S. 112) gebunden sind (vgl. S. 112 – 117). Wenn im Gleichnis die Aufmerksamkeit Gottes demjenigen gilt, der sich außerhalb der Herde befindet, folgt daraus, dass Gott oft auch außerhalb der „Stadt, die auf dem Berge liegt“ (Johannes 8,12), am wirksamsten gegenwärtig ist. Wahre Heiligkeit findet sich häufig bei den Marginalisierten, den Suchenden oder sogar den vom System Ausgestoßenen – eine Form von Heiligkeit, die Gott gewiss höher schätzt als die formale Frömmigkeit derer, die nur aus bloßer Gewohnheit Teil der „99“ sind. Gnade ist das freie Wirken des Heiligen Geistes, der sich nicht in die Kirche „einsperren“ lässt. Wenn der Heilige Geist allein vom Vater ausgeht, wie es orthodoxe Lehre ist, ist er in seinem Wirken keinesfalls an den „offiziellen Rahmen“ (S. 112) der von Christus gegründeten Kirche gebunden. Insofern fordert Chayka eine Rückkehr zur prophetischen Kraft der Urchristenheit und des frühen Mönchstums (vgl. S. 113 – 115), die protestierte, wenn etwas „im Widerspruch zum Gebot der Nächstenliebe“ (S. 114) stand. Der Autor sieht in biblischen Personen, in den „Narren in Christo“ (S. 115) und in den Opfern kirchenpolitischer Tragödien (vgl. S. 132 – 137) Vorbilder für eine Heiligkeit, die sich in der Treue zum Evangelium bewährt – oft im Gegensatz zur offiziellen Kirchenlinie. Das Buch fordert insofern dazu auf, den Blick zu weiten und Gott dort zu suchen, wo Menschen in Aufrichtigkeit und Liebe leben, auch wenn sie – wie die biblische Samariterin – formal außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen stehen (vgl. S. 128f.).

Diese Rezension konnte nur einige Schlaglichter auf das überaus lesenswerte Buch von Volodymyr Chayka werfen. Am besten entdecken Sie seinen ganzen Facettenreichtum selbst.

Prof. Dr. Dr. Alexander Lohner

Lohner-Gemeinwohl-©Kannenbrock

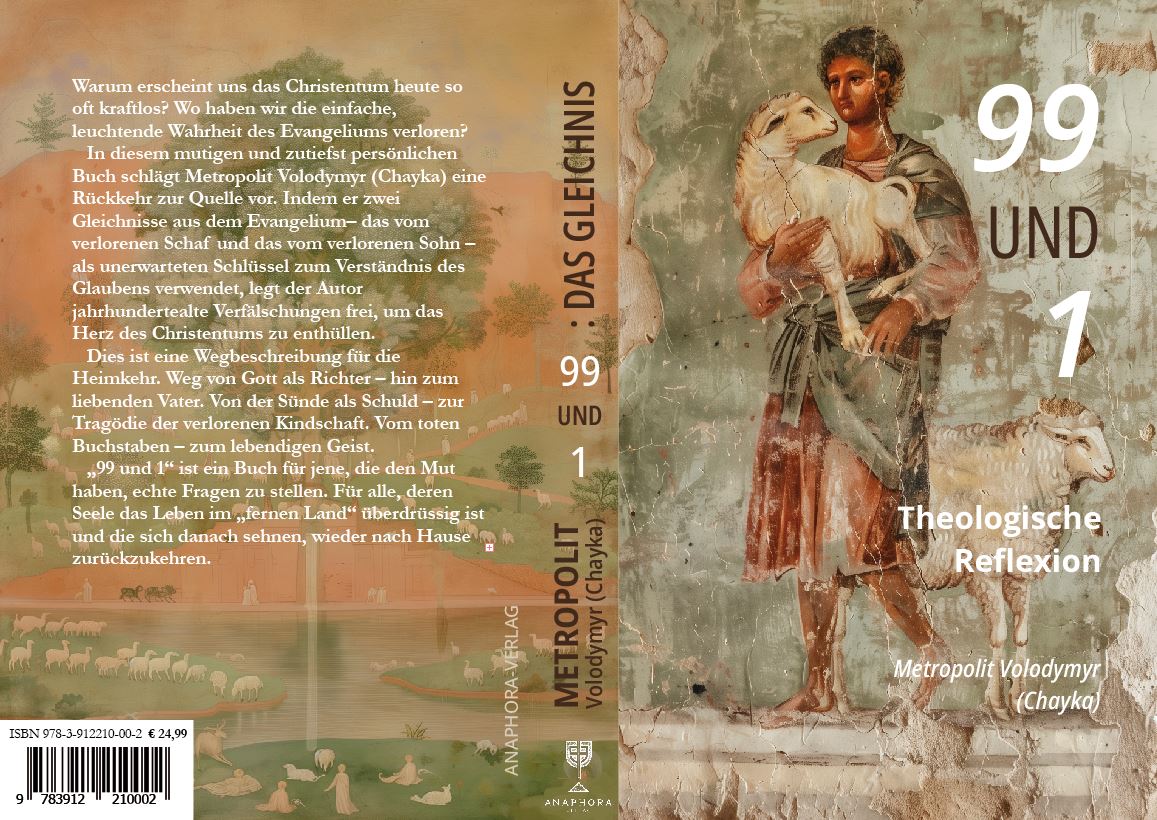

Deteils zum Buch:

Deutsche Version: 99 und 1: Das Gleichnis. Eine theologische Reflexion / Metropolit Volodymyr (Chayka). – 1. Aufl. – Köln: Anaphora Verlag, 2025. – 296 S.

ISBN 978-3-912210-00-2 (Print)

ISBN 978-3-912210-02-6 (eBook)

Українська версія:

99 та 1: Притча. Богословська рефлексія / Митрополит Володимир (Чайка). — 1-е вид. — Köln: Anaphora Verlag, 2025. — 296 с.

ISBN 978-3-912210-01-9 (друк)

ISBN 978-3-912210-03-3 (eBook)